我国锂等稀有金属成矿理论创新与找矿突破

锂被誉为21世纪的能源金属、白色石油,战略地位不断提升。我国锂资源丰富,类型较多,但勘查水平总体偏低。随着新疆可可托海三号脉渐趋闭坑,开拓新区,增储上产,提质增效,已迫在眉睫。自2011年以来,中国地质科学院矿产资源研究所(以下简称“资源所”)王登红研究员团队聚焦国家锂矿资源需求,在国家重点研发计划项目“锂能源金属矿产基地深部探测技术示范”(2017-2021)、“我国西部伟晶岩型锂等稀有金属成矿规律与勘查技术”(2021-2025),中国地质调查局“我国三稀资源战略调查及综合”(2012-2016)、“川西甲基卡大型锂矿资源基地综合评价”(2016-2018)、“松潘-甘孜成锂带锂铍多金属大型资源基地综合调查评价”(2019-2021)、“战略新兴产业矿产地质调查”(2023-2025)等项目支持下,持续攻关积累,全面总结了我国锂铍等稀有金属成矿规律,创新了“多旋回深循环内外生一体化”成矿理论和“五层楼+地下室层脉组合”勘查模型,指出了锂矿找矿的新区新类型新层系新方向,构建了新区调查评价和老区深部探测的技术方法体系;通过对四川甲基卡、新疆大红柳滩、卡鲁安等矿床的典型解剖,以点带面,促进了长达2800km松潘-甘孜成矿带上大红柳滩、甲基卡及长江中下游幕阜山、江西九岭等一系列找矿新发现新突破,为支撑大型锂资源基地建设提供了示范。

一、成矿理论创新

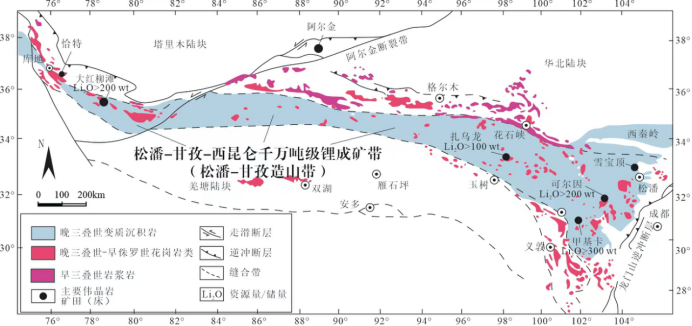

1、系统总结了全国锂铍成矿规律,首次提出松潘-甘孜与西昆仑组成一巨型锂成矿带;深入解剖新疆大红柳滩、四川甲基卡、宜春414等典型矿床,明确以伟晶岩型锂矿为找矿重点,兼顾云英岩型、角砾岩筒型、黏土型等新类型,发现了岩体型、浅成低温热液型Sb-Li组合、热泉型等新类型锂矿。

2、创立“多旋回深循环内外生一体化”锂成矿理论,揭示了内、外生锂矿的成因联系和形成机制,发现早旋回沉积作用或沉积岩初步富集的锂,在大地构造演化的不同阶段,通过埋藏变质转变为板岩、片岩、片麻岩、混合岩乃至于重熔形成花岗岩,锂在这一复杂过程中逐步富集,并通过花岗质岩浆分异形成富锂熔流体,再结晶形成硬岩型锂矿。在此基础上,提出锂成矿预测的“物质不灭、能量守恒、时空无限但有序”三原则。

3、建立硬岩型锂矿“五层楼+地下室层脉组合”勘查模型,概括了巴颜喀拉-松潘造山带在印支运动后相对稳定的构造背景下,含矿岩浆沿着热穹窿构造周边的张性空间充填而形成的一系列矿床的共同特点。该模型适合于青藏高原东部及北缘印支与燕山期过渡阶段岩浆-构造-热穹隆发育地区。

4、建立典型硬岩型锂矿成矿模式,对四川甲基卡、新疆卡鲁安和大红柳滩等地的典型伟晶岩型锂等稀有金属矿床开展了综合研究,揭示了花岗岩成岩与伟晶岩成矿的关系、稀有金属元素赋存规律、成矿条件和形成机制,划分了成矿空间分带,为成矿预测和勘探工作提供了依据。

二、锂矿勘查技术方法创新

1、集成化、体系化建立了“空天地”一体化的调查评价与深部探测技术方法。以四川甲基卡为例,可归纳为:地质填图+化探异常检查+化探剖面测量+AMT测量+遥感铝羟基蚀变矿物异常+工程揭露+钻探验证。在通过创新遥感圈定含矿伟晶岩脉的基础上,通过“三定两参”1∶2000伟晶岩转石填图,结合土壤地球化学测量,可以直接圈定靶区。在靶区上,利用地质雷达测量可揭示第四系等覆盖层的厚度和基底形态,能够部分代替槽探,实现绿色勘探和快速评价。利用激电测深技术进一步查明含矿地质体或异常体的地下形态、层数、埋深及产状,通过高密度电法测量揭示深部异常(如甲基卡№627号与№55号锂辉石脉之间深部存在高阻异常,二者在深部可能相连),通过音频大地电磁测深揭示含矿脉体与深部高阻异常之间的空间关系,由此推断出一批隐伏的潜在找矿靶区,进而钻探验证。

2、构建了锂矿多样化、体系化、定量化的含矿识别标志,形成了一系列简便适用的物探、化探、生物找矿新方法,为快速筛查远景区和靶区提供理论依据和技术支撑。针对高海拔游牧区、环境保护区、特殊地貌景观区取样、钻探施工难度大等难题,借助生物样品(包括牛粪、植物根茎叶)在取样便利性、绿色环保等方面的优势,查明了不同地域植物、牛粪中锂铍元素含量明显不同,进而创新性提出锂矿的生物找矿方法,克服了特殊景观区常规物化探难以解决的一些难题。而且,针对不同地形地貌、不同埋藏条件,提出了“高密度电法测量+放射性γ测量”寻找隐伏矿体的新方法,获发明专利。

3、建立“以锂找锂”的技术路线及配套方法体系,发现锂同位素组成在含矿伟晶岩、不含矿伟晶岩和围岩中明显不同,可作为找矿标志,并首次将锂同位素找矿技术应用于甲基卡新三号脉的找矿实践,提出“以锂找锂”的技术路线,即:δ7Li→锂→6Li(据锂同位素特点找锂矿,找到锂矿后再找富集6Li的矿体)。

4、创新锂等稀有金属矿的样品加工技术、分析测试技术、高效利用技术及绿色勘查技术,初步实现样品制备的自动化与精细化,为理论创新、地质找矿、环境保护、人工智能研究提供技术支撑。

三、找矿新成果

1、理论创新指导并经钻探验证,有力助推甲基卡和大红柳滩成为我国目前最大的两个伟晶岩型锂矿资源基地。

通过深入研究国内外锂矿成矿规律,将伟晶岩型、花岗岩型和盐湖型锂矿列为我国锂矿的重点预测类型,划定12个成锂带,圈定5个重要勘查评价区,编制中国成锂带等系列图件,并于2012~2015年将甲基卡成矿模式推广到松潘-甘孜-西昆仑成矿带,圈出南疆大红柳滩、湘南尖峰岭和正冲、湘鄂赣幕阜山、滇西贡山等锂铍铌钽找矿远景区和甲基卡、可尔因、扎乌龙、大红柳滩等重点找矿靶区。

2、提出10处新发现找矿靶区,部分已得到钻探验证,部分已实现成果转化。

在川西甲基卡矿田及外围,2016 ~ 2018年间圈定靶区4处,提交新发现矿产地2处;经钻探(总计3000m)验证提交氧化锂(334)资源量共25.77万吨,为国家提交1处以锂为主的大型综合性稀有金属矿产基地。在川西可尔因,提交观音桥、木尔宗和松岗3处靶区,矿点15个,经钻探验证,提交氧化锂(334)资源量5.94万吨。在川西九龙三岔河圈定铍矿靶区1处,经工程揭露圈定锂铍矿体1条,铍矿化体4条,估算(334)铍资源量11561 t(可达大型)。在川西北平武地区,圈定15种地球化学单元素异常116处,综合异常7处,提交红石坝钨矿和山神包锂铍矿靶区2处,WO3和BeO(334)资源量各0.97万吨(近中型)和6600吨。 在云南贡山发现富铁锂云母伟晶岩群。在江西九岭-武功山发现富磷锂铝石岩体型锂矿(网格采样估算氧化锂38.26万吨)。 上述成果中,松岗靶区经 2019 ~ 2021年间申报团队进一步工作,形成了出让区块,于2023年由政府通过招拍挂成功出让探矿权(出让费42.06亿元),该项成果被《国家自然科学基金委员会2023年度报告》评为优秀成果。

四、重要意义

我国是世界上最大的新能源汽车制造国,锂的需求不断攀升。从2017年到2022年,我国锂资源消耗总量增加4倍,但对外依存度从80%降低到55%,锂资源自我保障程度显著提升。本成果对此作出了积极贡献,一是将锂作为能源金属,提升其战略地位,促成甲基卡国家锂矿规划区的设立;二是科技创新引领,为自然资源部中国地质调查局、科技部、国家自然科学基金委、省厅等机构部署和设立与锂相关的项目提供了依据,为“十四五”国家重点研发计划相关项目的实施奠定了基础;三是促进成果转化,既直接发现了一批矿产地,新增数百万吨锂资源,预测了千万吨级的资源潜力,又及时引领新疆有色金属集团、新疆志存锂业、四川大中赫等企业实现增储上产,为保障锂资源和产业链安全作出了突出贡献;四是促进战略性新兴产业的区域布局和转型升级,为新疆、四川等地大型锂资源基地的建设奠定了基础,尤其是以西昆仑大红柳滩和川西甲基卡为重点的松潘-甘孜成锂带长达2800 km,成为我国最重要的锂成矿带,改变了前期我国锂矿以阿尔泰和江西宜春为两个孤点的资源格局;五是促进了锂矿找矿勘查人才培养和团队建设,对于普及锂等稀有金属矿产知识、引领锂等矿产的勘查工作起到了积极作用。

图1 西昆仑—松潘—甘孜2800km世界级锂辉石型锂成矿带地质简图

图2 王登红研究员在川西甲基卡锂矿区工作照片

图3 川西马尔康加达锂矿区钻探施工现场

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号