斑岩型铜金矿床硫同位素分带机制研究取得新进展

斑岩型铜金矿床是全球铜和金的重要供给来源,该类型矿床也由此成为国际矿床学界的研究热点。近年来,研究人员在多个与碱性岩浆岩相关的斑岩型铜金矿床中发现硫同位素具有时空分带特征,并且该特征与矿体品位变化相对应,这不仅为理解斑岩矿床形成机制提供了新的视角,同时也为找矿勘查提供了新的思路。全球范围而言,斑岩型铜金矿床多与钙碱性岩浆岩有关,然而,硫同位素是否也具有分带特征及其对成矿作用指示意义尚不明确。中国地质科学院矿产资源研究所(以下简称“资源所”)孙嘉副研究员和合作者以西藏多龙矿集区多不杂斑岩型铜金矿床为主,并兼顾区内多个矿床开展了系统研究,以此为解决上述科学问题提供新的证据。

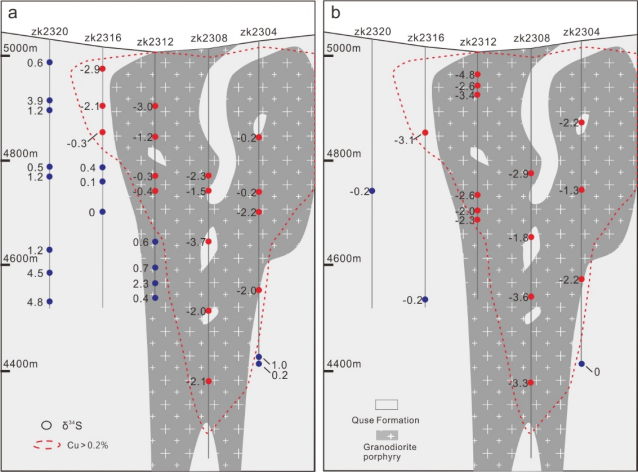

研究工作首先根据地质编录与矿物学研究结果,查明了多不杂矿床蚀变矿物组合类型及分布特征,并将成矿作用划分为3个阶段。其中,早阶段与钾硅酸盐化蚀变和青磐岩化蚀变有关,中阶段与绿泥石-绢云母化蚀变有关,晚阶段泥化蚀变局部发育,同时产出大量石英脉、硬石膏脉和黄铁矿脉。通过对比铜金矿体数据,确定成矿作用主要产于钾硅酸盐化蚀变带,而绿泥石-绢云母化蚀变带也有部分矿质沉淀。在此基础上,对上述不同成矿阶段和蚀变的相关脉体开展了硫同位素研究,共采集100余件样品进行系统分析。结果表明不同蚀变类型、成矿阶段的硫化物δ34S值具有明显差异,具体表现为:早阶段钾硅酸盐化蚀变(-4.8‰~-0.4‰)相比青磐岩化蚀变(1.2~4.8‰)具有更低的δ34S值,中阶段绿泥石-绢云母化蚀变(-2.6‰~0.6‰)相比钾硅酸盐化蚀变具有更高δ34S值,晚阶段三类热液脉体δ34S值逐渐升高(-3.1‰~0.5‰,-2‰~0.6‰,-0.7‰~2.3‰)。综合流体包裹体、氧同位素数据和模拟计算推测,硫同位素的分带变化主要与沸腾作用和水岩反应有关,而矿质沉淀则主要由沸腾作用导致的流体降温所引发。此外,硫同位素分带与矿体品位变化对比显示,该矿床矿体富集部位硫化物具有更低的δ34S值(矿体Cu品位>0.2%,黄铜矿δ34S(‰)<-1,黄铁矿δ34S(‰)<0),表明硫同位素对圈定矿化中心具有重要指示意义(图1)。同时,对多龙矿集区波龙、拿若、拿厅、拿顿和铁格隆南矿床开展的研究指示,硫同位素在矿床范围内也表现出一定的时空变化规律,并可为探讨温度、氧逸度等变化提供佐证。值得注意的是,矿集区内各矿床主要矿化阶段的硫化物均具有较低的δ34S,表明该特征在类似矿床的找矿勘查工作中也可发挥积极的指示作用。

上述成果以“The sulfur isotope evolution of the Duobuza CuAu porphyry deposit in the Duolong district, Central Tibet, China”和“西藏多龙矿集区铜金流体演化过程探讨——来自硫同位素的证据”为题发表于国内外矿床学领域权威期刊《Mineralium Deposita》和《矿床地质》。研究成果由国家重点研发计划(项目号:2022YFC2905001,2017YFC0601403)、自然科学基金项目(项目号:41902098)和中国地质调查项目(项目号:1212011120994)共同资助。成果链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s00126-024-01339-3;https://www.kcdz.ac.cn/kcdz/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20210512&flag=1

图1. 多不杂斑岩型铜金矿床铜品位分布与硫同位素变化图解

(a.黄铁矿δ34S值;b.黄铜矿δ34S值)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号